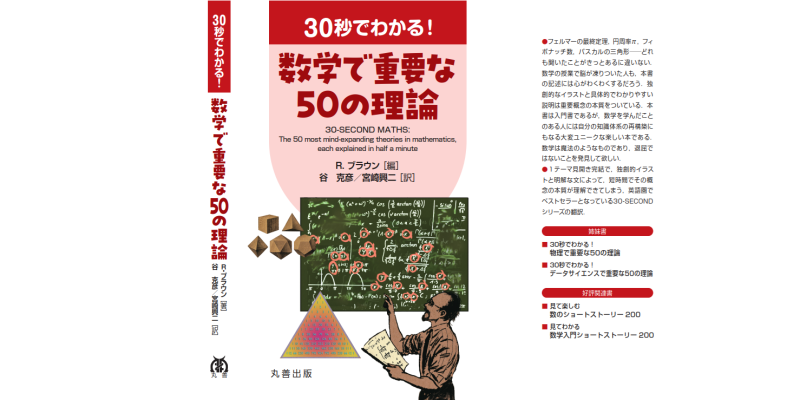

原著は”30-second maths"という書名である。思考を飛躍させる数学理論(mind-expanding theories)50を選び、そのそれぞれを30秒で説明しようという大胆不敵な企画である。予備知識なしの初心者向きに書かれていて、おそらく小学生にも理解できる。

https://www.amazon.co.jp/dp/4621311883?tag=note0e2a-22&linkCode=ogi&th=1&psc=1

啓蒙書と言うと、冗長な記述でイライラする上に、結局本質に踏み込まず逃げているものが多く、読んでがっかりするものだが、本書は概念の本質を外していない。本書には数式は出てこないし、各項目の説明を1頁の枠で行っている。本当に信じられないことだが、これが成功している。本書は数学を詩で書いている。概念の本質を絞り込み、きびきびした記述で俳句を作るように1頁枠に納めている。言葉足らずの感もあるが、くどい文体よりマシである。そのような本書の特徴が活きるように翻訳した。詩で書かれた数学書は、行間を自分で埋めながら読むと、何倍もの量に膨らむ。

数学を学んだことのあるものにとっては、この詩のような数学から、自分で知識の再構築をするのは心地よい。数学教師ならば、本書を教科書にして、この骨格に肉付けすることはとても楽しい。

本書巻末には、本書内容を発展学習するのに役立つ参考書籍(英語圏の著書)が多数ある。特に自習に有用なウエブサイトがいくつか紹介されている。原著のこれらのウエブサイトはすべてリンク切れであったが、活きている後続のウエブサイトを探して、訳書には最新のサイトを掲載した。

数学月間活動は、一般人に数学への興味を喚起することだ。本書の内容は一般市民の数学ミニマムとしての目標になるだろう。

数学の初心者教育で厳密な細かいことに拘るのは良くない。大局的なことを知りたいのだ。必死に式変形について行ったはよいが、それが何の目的だったのかわからず終わるような大学授業の経験をしたことはなかったか。概念の本質を言葉で理解するなら、本書位の分量でちょうどよい。原著の監修者Richard BrownはJohns Hopkins大学の数学部門の学部長だが、数学の中等教育から学部教育への円滑な接続に留意しているという。

数学者は厳密で細部にこだわるので嫌われる。初心者や非数学専門者に対する数学教育は、大胆に大局的であるべきだと私は考える。数学の細部や厳密さは、自分が必要と思った時点で、自分で勉強すればよい。

この本の内容は、数学への興味喚起の入口になるだろう。そのような興味深い記述がある。数学の世界で物事をどのように考えるかを知り、これがきっかけとなり、数学を自分で考えてみようという気になることを願っている。

■内容構成について----目次から引用-----------------

1⃣数と数え方

用語解説、分数と小数、有理数と無理数、虚数、記数法と底、素数、フィボナッチ数、パスカルの三角形、(人物像)ブレーズ・パスカル、整数論、

2⃣数を生み出す働き

用語解説、ゼロ、無限、加算と減算、乗算と除算、指数と対数、関数、(人物像)ゴットフリート・ライプニッツ、微積分、

3⃣チャンスは素敵

用語解説、ゲーム理論、オッズを計算、(人物像)ジローラモ・カルダーノ、大数の法則、ギャンブラーの誤謬-平均値の法則、ギャンブラーの誤謬 - 倍返し、ランダム性、ベイズの定理、

4⃣代数学と抽象化

用語解説、変数のプレースホルダー、等式、多項式方程式、(人物像)フワーリズミー、アルゴリズム、集合と群、環と体、

5⃣幾何学と図形

用語解説、ユークリッドの原論、$${\pi}$$-円周率、黄金比、(人物像)ピタゴラス、三角法、円を正方形に、平行線、グラフ、

6⃣もう一つの次元

用語解説、プラトンの立体、トポロジー、オイラー煉瓦、メビウスの帯、(人物像)アルキメデス、フラクタル、折り紙幾何学、ルービックキューブ、結び目理論、

7⃣証明と定理

用語解説、フェルマーの最終定理、(人物像)フェルマー、四色問題、ヒルベルトの計画(綱領)、ゲーデルの不完全性定理、ポアンカレ予想、連続体の仮説、リーマン仮説、

-------------------------------------

■所感(本書の読み方)

1⃣、2⃣、4⃣は数学の重要な基礎の一つを構成する。この部分の数学的な読み方を一例として解説してみよう:

数集合の拡大と代数系

数集合は以下のように拡大されていった:自然数<整数<分数.有理数<小数.無理数<実数<複素数

これらのそれぞれの数集合の特徴は、代数系の分類と係わっている:

自然数の集合上では、$${+, ×}$$それぞれの2項演算はできるが、$${+}$$の逆算$${-}$$はできない。演算結果が負の数になることがあるからだ。$${-}$$の2項演算もできる数集合は、負の数も加えた集合(整数集合)である。

$${×}$$の逆演算$${÷}$$ができる数集合は、整数集合ではだめで、分数集合(有理数集合)に拡大する必要がある。

有理数集合上では、4則演算が可能で、分配法則も定義されている。このような代数系を「体」と呼ぶ。ちなみに、「群」と呼ばれる代数系は、その集合の上で1つの演算(例えば$${+}$$)が定義でき、単位元が存在し、集合の各元に対して逆元が存在するものである。例えば、整数集合は、加法群を作る(加法の単位元は$${0}$$)。

10進数表記を採用し、数直線上の数を小数表記するならば、分数表記で表現できなかった数(無理数)の出現に気づく。つまり、分数(有理数)を小数表記すると、割り切れずに小数が無限に続く場合でも、何処かで循環小数になる:1/7=0.142857142857・・・・。一方、これと異なり無限に続く非循環の小数もある.$${\sqrt{2 } }$$=1.41421356・・・・などの無理数がそれだ。ピタゴラス派は宇宙はすべて分数で構成されると考えたが、数直線上に$${\sqrt{2 } }$$などの無理数があることを発見し、当惑しこれを隠そうとした。$${\sqrt{2 } }$$は$${x^2=2}$$という2次方程式の解であるが、無理数のなかには,多項式方程式の解では表せないものがある。このような無理数は超越数と呼ばれる。$${π,e}$$などは超越数である。有理数だけでなく無理数まで含むように拡大した数集合は,実数と呼ばれる。実数も「体」である。

3次方程式は3つの解を持つと言いたいのが,3つの実数解をもつ場合もあるが,実数解が1つの場合もある(この場合、2つは複素数解)。カルダーノが虚数単位を用いた最初と言われている。虚数単位$${i=\sqrt{-1 } }$$を用いると$${x^2=-1}$$にも解があるようできる。実数体を$${i}$$で拡大し複素数体が得られる。複素数体上なら,有理係数の任意の$${n}$$次多項式方程式は$${n}$$個の解を持つことが知られている(ガウス)。

ガロア理論

有理数係数の5次以上の多項式方程式の解は、代数的に解を表現できない(解の公式がない)のだが、体や群の概念を用いて、ガロアがこれを証明した。代数的(係数の4則演算やべき乗根を用いて記述すること)に記述できる解は、有理数体(係数はこの中にある)をべき乗根で拡大した拡大体の中に存在する。

係数の有理数体から始まる拡大体の解空間を、解の対称性の観点から考察し、一般の5次方程式は解が代数的に記述できないことを証明したのがガロア理論である。この時代に、体や群、正規部分群などの概念が生まれた。

有理数係数の一般の4次方程式では、4個ある解の対称性は4次の対称群(位数24)であり、この群は、交代群(位数12)、クラインの4元群(位数6)が正規部分群の列を作る構造である。これらの正規部分群間の拡大は巡回群による拡大で、正規部分群を核とする準同型写像により、巡回群としての解の対称性は常に保存される。このため、一般の4次方程式は代数的に解くことができる。他方、一般の5次方程式(係数によっては解ける場合もある)の解の対称性は、5次の対称群(位数120)で、この群には、正規部分群として交代群(位数60)はあるが、それ以降の正規部分群の列をもたない。従って、巡回群による拡大ではないので、5次方程式は代数的に解の記述ができない。

ギリシャの3大不可能作図問題:

①倍の体積の立方体の作図、②円を等積な正方形に、③任意の角度の3等分

もちろん①~③の解は存在するが、コンパスと直線定規だけを繰り返し用いて作図せよという制限つき問題は不可能である。

コンパスと直線定規で作図出来るのは、長さの加減乗除(四則演算)、開平のみに限られ、これらの演算操作の繰り返しで作図できるものが作図可能なのだ.つまり、有理数体を平方根$${\sqrt{n } }$$で拡大した拡大体に属する長さ(数字)のみが作図可能であり、立方根などはこの中にはない。

①、③は立方根の作図のため、②は$${\pi}$$が超越数のため作図不可能である。

https://note.com/sgk2005/n/n68ac87eb04a6